40代からのフリーランスエンジニア向け・案件検索サイト【SEES】

40代からのフリーランスエンジニア向け・案件検索サイト【SEES】

リモートワーク実施率の推移や減少・廃止の理由について解説します。テレワークが終了し、「つらい」「転職・退職したい」と考えている方に必見です。

<業界実績19年>

ミドル・シニアフリーランス専門

エージェントSEES

40~60代以上のシニアエンジニア案件探しは、私たちにお任せください!

ご登録者様限定で、Webに公開していない非公開案件をご提案いたします。

目次

コロナ禍で一気に広まったリモートワークですが、2023年以降は出社を求める企業が増え、テレワーク実施率の推移をみると、徐々に減少傾向にあります。

「通勤が再開してつらい」「出社に耐えられず転職や退職を考えている」という声も少なくありません。こうした声が聞かれるなかで、なぜ企業はリモートワークを廃止しているのでしょうか。

この記事では、リモートワーク実施率の推移や、エンジニアを対象とした最新調査結果をもとに、リモート勤務の減少理由や今後どのような働き方を選ぶべきかを考察します。

リモートワークの廃止に伴い出社が増えるなか、不満や不安を感じている方、今後も在宅勤務を続けたいと考えている方は、ぜひ本記事をご覧ください。

背景や現状を正しく把握することで、キャリア形成や転職・退職の判断に役立ち、理想の働き方を実現しやすくなるでしょう。

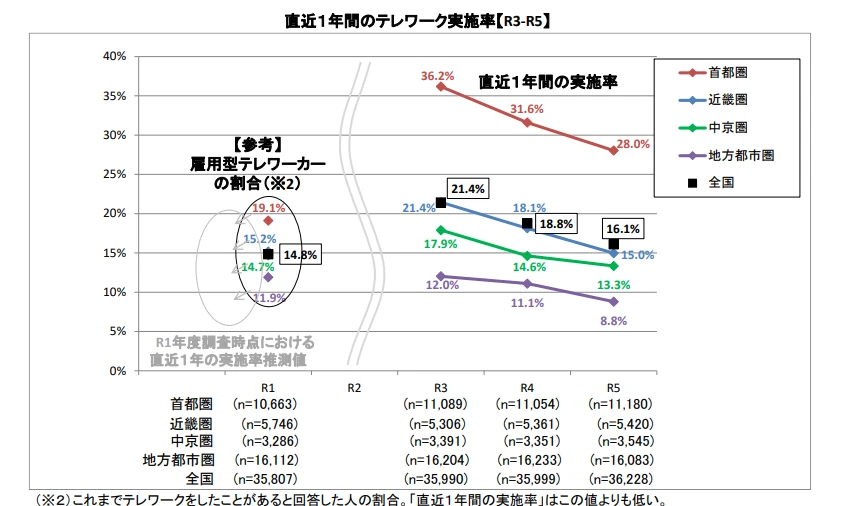

国土交通省が公開している「令和5年度テレワーク人口実態調査」によると、テレワーク実施率は、どの地域においても減少していることが分かりました。

しかし、全国平均ではコロナ流行前時点のテレワークをしたことのある人の割合と比べて高い水準を維持していることも明らかになりました。

出典:令和5年度 テレワーク人口実態調査 -調査結果(概要) -

テレワークが完全に廃止されたわけではないものの、実施頻度が徐々に減少している企業も少なくありません。たとえば、首都圏では令和3年度以降、雇用型テレワーカーの割合は3割以上を維持しているものの、わずかに減少傾向にあります。

また、直近1年間でのテレワーク実施率や1週間あたりの平均実施日数も、令和4年度以降はやや減少しており、ハイブリッド型勤務への移行が進んでいる状況です。出社と在宅のバランスを模索する動きが広がっています。

リモートワークの廃止・減少の理由

近年、コロナ禍で急速に広まったリモートワークですが、2023年以降は出社回帰の流れが強まり、テレワークを廃止・縮小する企業が増えています。その背景には、企業側が直面するさまざまな課題が関係していることが分かりました。

ここでは、リモートワークが見直される主な理由を5つ紹介します。なぜ企業が出社を重視するのかを理解することで、その情報が転職や上司への相談に活かせる可能性があります。

リモート環境では、日常的な雑談や対面でのやり取りが減少し、チーム内の情報共有や意思疎通が困難になることがあります。

SlackやZoomなどのツールを活用しても、微妙なニュアンスや相手の反応を読み取るのが難しく、誤解や連携ミスにつながるケースもあるでしょう。

新入社員や中途採用者にとっては、組織文化への適応が遅れる要因にもなり得ます。こうしたコミュニケーションの壁が、出社の必要性を再認識させる要因となっているようです。

リモートワークでは、社員の勤務状況や作業進捗を把握しづらく、管理職がマネジメントや評価に苦労する傾向があります。

勤務開始・終了時間が曖昧で、業務の可視化が不十分な職場では、成果だけで評価する制度がうまく機能しないこともあります。従業員によっては不公平に感じたり、モチベーションが低下する可能性もあるでしょう。

評価制度や勤怠ルールの再設計には多大なコストがかかるため、従来の出社体制に戻す企業が増えているのが現状です。

リモートワークを円滑に行うには、VPN接続、クラウドツール、グループウェアなどのITインフラが必須です。しかし、システムの整備・導入には多大な初期投資と運用コストがかかります。

また、セキュリティ面の観点から、全社員のITリテラシーを引き上げる必要もあります。こうした初期投資や運用コスト、従業員の育成に対応しきれずに、「リモート継続を断念する」という判断に至るケースも少なくありません。

在宅勤務では、社外ネットワークや私用端末の利用など、情報漏洩リスクが高まる要因が存在します。

顧客情報などの機密性の高い業務を扱う企業では、リモート下でのセキュリティ対策に限界を感じているところも多いようです。

ウイルス対策やアクセス制限の仕組みを整備するには、高度なシステム投資と運用管理が求められます。そのため、安全性を重視して出社勤務へ回帰する企業が一定数出てきています。

リモートワーク中の事故や健康被害が発生した場合、労災に該当するかどうかの判断が難しいことも、企業が在宅勤務を避ける理由の1つです。

自宅の作業環境は、労働者ごとに異なり、労働時間外との区別も曖昧になりやすい傾向にあります。そのため、企業側の責任範囲が不明瞭になり、トラブルにつながる恐れもあるのです。

こうしたリスクを回避するため、就業場所をオフィスに限定する方針を採る企業も増えています。

在宅勤務に慣れた多くの人にとって、急な出社義務は大きな負担です。ここでは、リモートワーク廃止により「つらい」「辞めたい」と感じる主な理由について詳しく解説します。

自分の状況と照らし合わせ、今後の働き方を見直す際の参考にしてみてください。

在宅勤務では通勤時間が不要なため、心身ともにゆとりを持てる生活を送れた人も多いでしょう。

しかし、出社の強制により再び満員電車や渋滞に巻き込まれる日常が戻り、疲労やストレスを強く感じるようになったという声も聞かれます。

加えて、子育てや介護など家庭と両立している人にとっては、急な生活リズムの変化が負担となり「このまま働き続けられるか不安」という悩みにも繋がる可能性があります。

リモートワークに慣れている人にとっては、オフィスの雑音や頻繁な会話・会議が集中を妨げ、かえって仕事の効率が下がると感じることもあります。

「家で仕事した方が生産性が高い」と感じながらも、出社を強いられることに不満を抱き、やる気を失ってしまうケースも見られます。

育児や介護と両立しながら働く人にとって、リモートワークは負担を軽減できる重要な要素です。出社が必須になることで、保育園の送迎や、高齢者のケアの時間調整が困難になり、ライフスタイルそのものを見直さざるを得ない人もいます。

とくに、リモートワークから出社に移行した場合は、「以前はうまく回っていたのに」というギャップを感じやすいため、退職や転職を真剣に考えるきっかけとなるでしょう。

「出社しても結局オンライン会議」「誰とも会話せずに帰るだけ」といったケースが増えています。出社の必要性が不明確なまま一方的に求められると、納得感を持ちにくく、不満やストレスが蓄積しやすくなるでしょう。

リモートワークを前提に入社した人や、長期間在宅勤務を続けてきた人にとって、突然の方針転換は「会社に振り回されている」と感じる原因になります。

とくに、理由やメリットの説明もなく通達のみで方針が変わった場合には、企業への信頼が揺らぎやすくなります。その結果、「今後も一方的に変えられて働き方が安定しづらいのでは」という不安から、退職や転職を真剣に考えるきっかけとなることも少なくありません。

ITエンジニア専門の案件紹介サービス「SEES」は、2022年から2025年にかけてのリモート案件の推移や、出社条件が案件選びに与える影響を把握するため、独自の調査を行いました。

本レポートでは、各設問の回答結果をもとに、出勤スタイル(リモート・出社)と案件内容の関係をわかりやすく分析・紹介しています。

【結論】 |

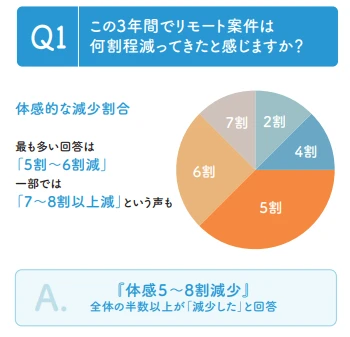

ほとんどの回答者が「リモート案件は減った」と答えており、特にフルリモート案件の減少を強く実感している声が目立ちました。

回答の傾向を見ると、「全盛期と比べておよそ半分程度に減少した」と感じている人が多く、働き方の見直しにより、出社を求める案件が増えてきている実態がうかがえます。

Q1で「リモート案件が減った」と回答した方に対し、感覚的にどのくらい減ったと感じているかを自由記述で尋ねました。この設問では、統計的な数値ではなく、現場での実感に基づいた率直な声を集めています。

リモート案件は「7〜8割ほど減った」「半分以下に減少」などの声が多く見られました。

なお、自由記述の中には「言語によって減少傾向に差がある」とする声もあり、「COBOLやC言語は極端に少なくなったが、その他は大きく変わらない」との意見も見られました。こうした記述からは、言語によるリモート案件の格差も浮き彫りになっています。

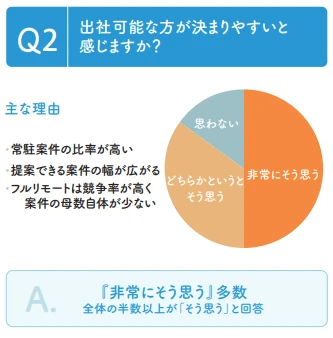

「非常にそう思う」が大多数を占め、出社対応が可能な人材の方が案件を獲得しやすいという認識が浸透しています。

多くの企業において、出社回帰が進む中で「出社できる方のほうが案件が決まりやすい」と感じているエージェントも少なくありません。

自由回答では、「提案できる案件の母数が増える」「リモート案件は競争率が高く、そもそも選択肢が少ない」といった声が多く挙がっていました。

実際にリモート前提では応募のハードルが上がる場面も多く、出社対応が可能な人材のほうがスムーズにマッチする傾向が見られます。

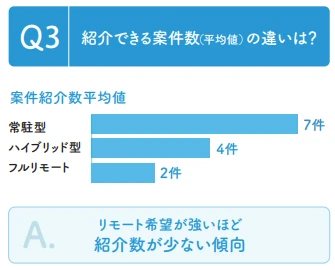

「常駐型」であるほど紹介可能な案件数が多くなり、機会損失が少ないことが見て取れます。出社可能な人材には最も多くの案件が紹介されており、平均で7件、多い場合は10件程度となっています。

ハイブリッド型を希望する方には、3〜7件ほど紹介可能という結果となりました。フルリモート希望者の場合は、1〜3件程度と大幅に少なく、選択肢の狭さが際立つ結果となっています。

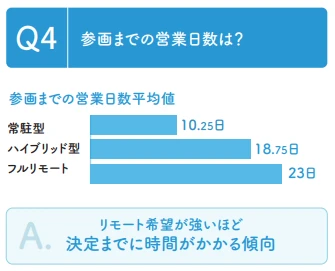

リモート希望の度合いが強いほど、案件参画までにかかる営業日数は長くなる傾向があります。

| 勤務形態 | 営業日数の目安 |

| 出社可 | 約7〜15営業日 |

| 半リモート希望 | 約10〜20営業日 |

| フルリモート希望 | 約20〜30営業日以上 |

※一部は40営業日超えも

出社可能な人材は、最短で7営業日以内に決まるケースもあり、全体的に決定までが早い傾向にあります。

一方、半リモート希望では調整に時間がかかるため、10〜20営業日ほどとなっています。

フルリモート希望の場合、案件数が限られることや、企業側の選定基準が厳しいことから、決定までに20〜30営業日以上かかるケースが多いです。中には40営業日に及ぶ回答もありました。

常駐またはハイブリッド型の割合が高く、フルリモートは10〜20%にとどまっています。

常駐型での決定割合は、7〜9割を占めています。半リモート型(週数日の出社)が最も多く選ばれているケースもあり、40%以上を占めていることが分かりました。

「出社可能な人材のほうが継続依頼を受けやすい」と感じている回答者は一定数いるものの、全体としては意見が分かれています。

出社の可否が継続率に影響するかについては意見が分かれています。クライアントや案件内容によって事情が異なるため、一概には言えない状況です。

一部では「信頼関係が築きやすい」という出社メリットを挙げる声がある一方で、「リモートでも継続される」との実感を持つ担当者も多いです。

Q.7の自由記述からは、出社形態の傾向が業種、担当工程、スキルの希少性などにより大きく分かれることが明らかになりました。

| 出勤形態 | 関連する要素 | 主な傾向・理由 |

|---|---|---|

| 常駐 | 金融・官公庁、汎用機(COBOL) | セキュリティ要件・物理的制約が強く、年齢層高め |

| 半リモート | 上流工程、若手企業 | 立ち上げ期の対面重視 スペース不足など |

| フルリモート | スキルが高い/レアスキル保持者 | 自己管理能力があり、信頼されやすい人に限定的 |

COBOLや官公庁系などは常駐が主流である一方、希少なスキルを持つ人材(SAPやスクラムマスター)はフルリモートでも採用されやすい傾向があります。

また、若手や中堅エンジニアでリモート希望が強い場合、成約率が下がるケースもあります。案件を獲得していくうえでは、リモートを希望しつつ、出社の柔軟性を見せることも重要なのかもしれません。

以下は、リモートワークを廃止または縮小した主な大手企業の一覧です。

| 企業名 | 詳細 |

|---|---|

| AWSジャパン | 2024年9月に、2025年1月から原則週5日の出社を求める |

| ホンダ | リモートワーク完全廃止 2022年に全部署で原則出社を通達 |

| LINEヤフー | ハイブリッドワークへ移行 2025年4月から事業部門は週1回、それ以外は月1回の出社を求める |

出典:アクセンチュアとAWSはフル出社回帰、ITサービス大手13社の出社方針を独自調査 | 日経クロステック(xTECH)

出典:ホンダ、国内全部署で原則出社 変革期で対面重視 - 日本経済新聞

出典:LINEヤフー、「LINEヤフー Working Style」をアップデート|LINEヤフー株式会社

※なお、企業の方針は時期や職種によって異なる場合がありますので、詳細は各社の公式サイトをご確認ください。

多くの企業が「コミュニケーション不足」や「企業文化の希薄化」などを理由にリモート縮小に踏み切っていますが、その一方で、在宅勤務の働きやすさを重視する声も根強く残っています。

「急に出社を命じられたけど、これって本当に従わないといけないの?」と不安を抱く方も多いのではないでしょうか。実は、テレワークの廃止がすべて違法になるわけではありません。

ただし、雇用契約に「就業場所:自宅」と明記されていた場合や、就業規則で在宅勤務が制度化されていた場合には、会社が一方的に勤務場所を変更することは制限される可能性があります。

不利益変更と判断されるケースもあるため、「おかしいな」と感じたら、泣き寝入りせず専門家に相談することを推奨します。

リモートワークの廃止に納得できず、出社への強制に悩む方も少なくありません。

ここでは「今後も在宅勤務を続けたい」と考える人が検討できる具体的な選択肢を紹介します。自分に合った働き方を見つけるための判断材料としてご活用ください。

リモートワークを希望する場合は、まず会社内で上司や人事に相談してみましょう。実際に、「自分の意思を伝えたら、個別対応してもらえた」という例も多くあります。

たとえば、業務の性質や家庭事情をしっかりと伝えることで、出社日数の調整や在宅勤務の継続が認められるかもしれません。

会社の制度として明文化されていなくても、柔軟な判断が可能な企業もあるため、諦めずに相談ベースで伝えてみることを推奨します。

同じ企業内でも、部署によってリモート勤務の扱いが異なる場合もあります。たとえば営業職や一部のIT部門では引き続きリモートを採用している企業もみられます。

現職に残りながら働き方を変えたい場合は、異動や職種変更を視野に入れてみましょう。人事評価の一環としてキャリア希望を伝える場があるなら、積極的に意思表示することが大切です。

現在の職場でリモート勤務が認められず、今後の継続が難しい場合は、転職という選択肢も視野に入れると良いでしょう。IT業界やベンチャー企業、外資系企業では、リモートワークを前提とした求人・案件が多数みられます。

最近では、「フルリモート可」「週2出社」など、働き方が明確に記載されている求人・案件も増えており、自分の希望に合った環境を見つけやすくなっています。

柔軟な働き方を実現できる企業へ転職し、労働環境を変えることで心身の負担も軽減されるでしょう。

「自由な働き方に憧れる」「自宅やカフェで働きたい」という方は、フリーランスとして独立したり、副業を軸に在宅ワークへ移行する方法もあります。

クラウドソーシングやエージェントサービス、案件紹介サイトを活用すれば、在宅中心で収入を得られる案件を見つけられます。

ただし、収入の安定性や自己管理の難しさもあるため、準備期間を設けて段階的に進めた方が良いでしょう。

Freelance_jyunnbi_kaigyoutodokeの記事

リモートワークの実施率が下がっている中、「なぜ減ったのか?」「今後どうなるのか?」といった疑問を持つ方は多いでしょう。

ここでは、リモートワークに関するよくある質問に対して、Q&A形式で回答します。現状を正しく理解したうえで、自分の働き方をじっくりと考える時間を作るのも良いかもしれません。

リモートワークが減少している主な理由として、「コミュニケーション不足による生産性の低下」や「評価の難しさ」など、管理上の課題があります。

また、企業文化の再構築や帰属意識の低下も理由として挙げられるでしょう。出社に回帰することで、連携の強化や意思疎通の向上を図る動きが広がっています。

パーソル総合研究所の「第9回 テレワークに関する調査」によると、2024年7月時点の正社員におけるテレワーク実施率は22.6%で、前年同時期の22.2%から微増しています。

これは、2022年から続いていたテレワーク実施率の減少傾向が2年ぶりに止まったことを示しています。

中でも、従業員1万人以上の大手企業では、テレワーク実施率が前年の35.4%から38.2%へと2.8ポイント増加しました。

一方で、中小企業ではテレワーク実施率が横ばいであり、企業規模による格差が広がっていることが指摘されています。

出典:第九回・テレワークに関する定量調査 - パーソル総合研究所

出典:人と組織の可能性を広げるテレワーク - パーソル総合研究所

テレワークが日本で普及しない要因には、紙文化・対面主義・出社を前提とした業務フローなどが挙げられます。加えて、労務管理や評価体制の未整備も影響しています。

リモートワークの廃止や縮小により、多くの人が「通勤がつらい」「働き方を見直したい」と感じていることが分かりました。出社前提の働き方に疑問を感じている方は、自分に合った職場環境を探すことが大切です。

柔軟な働き方が可能な企業やフルリモート求人をお探しの方は、ITエンジニア向けの案件紹介サイトである『SEES』をご活用ください。フルリモートや一部リモートなどの案件を3,000件以上掲載しているので、まずは以下からチェックしてみましょう。(※2025年5月時点)

40代~60代向けミドル・シニアフリーランスエンジニアの案件サイト『SEES』

40代~60代でエンジニアとして活躍したいと考えている方におすすめなのが、株式会社Miraieが運営する、ミドル・シニアエンジニア向けの案件サイト『SEES』(https://miraie-group.jp/sees/)です。

SEESとは-Senior Engineer Entrustment Service-の略称で、40代~60代エンジニア向けの案件紹介サービス。

エンジニア業界は、40代以上の転職はなかなか厳しい市場だと言われています。

転職ではなくフリーランスとして案件を獲得することを視野にいれてみてもいいかもしれません。

SEESの場合、掲載している案件は主に年齢不問ですので、年齢制限に関係なく、純粋にスキルや希望条件での案件を探すことが可能です。

会社員よりも個人事業主としてプロジェクトを請け負う形であれば、働き方としても選べる立場にありますよね。

給与の支払いサイトは30日で統一されています。

また、取引社数が5,000社以上と多く、新しい案件が集まりやすくなっています。

さらに、SEESに登録をすると最新・未公開案件を獲得することができます。

独立してフリーランスになっても仕事が途切れる心配はありません!

『SEES』(https://miraie-group.jp/sees)を利用して新しい働き方を手に入れてみては…!?

皆さまから選ばれてミドル・シニアエンジニア向け検索サイト三冠達成しております!

株式会社Miraieが運営する『SEES(https://miraie-group.jp/sees)』は、 「シニアエンジニア向け検索10サイトを対象にしたサイト比較イメージ調査」のなかで、

上記3項目においてNo.1を獲得ししております。

株式会社Miraie

2007年設立のシステム開発会社。首都圏を中心にWeb・IT関連事業、コンサルティングサービス、人材派遣サービスなどを展開。 SES事業や受託開発などを中心にノウハウを蓄積しながら、関連事業へとビジネスの裾野を広げています。

監修者インフォメーション

目次を開く